Vol.1 重大トラブルを防ぐ思考法!「FMEA」とは?ハインリッヒの法則から学ぶ未然防止のキホン

- コラム

- リスクマネジメント

「うわ、危なかった…!」

仕事や日常で、思わずヒヤリとした経験はありませんか? 「もう少しでデータを消すところだった」「階段を踏み外しそうになった」など、幸い事故には至らなかったものの、一歩間違えれば大変なことになっていたかもしれません。

実は、こうした小さな「ヒヤリハット」の背後には、重大な事故につながる可能性が隠されています。

今回は、製品開発や品質管理の世界で非常に重要視されている「未然防止」の考え方と、そのための具体的な手法「FMEA」について紹介します。

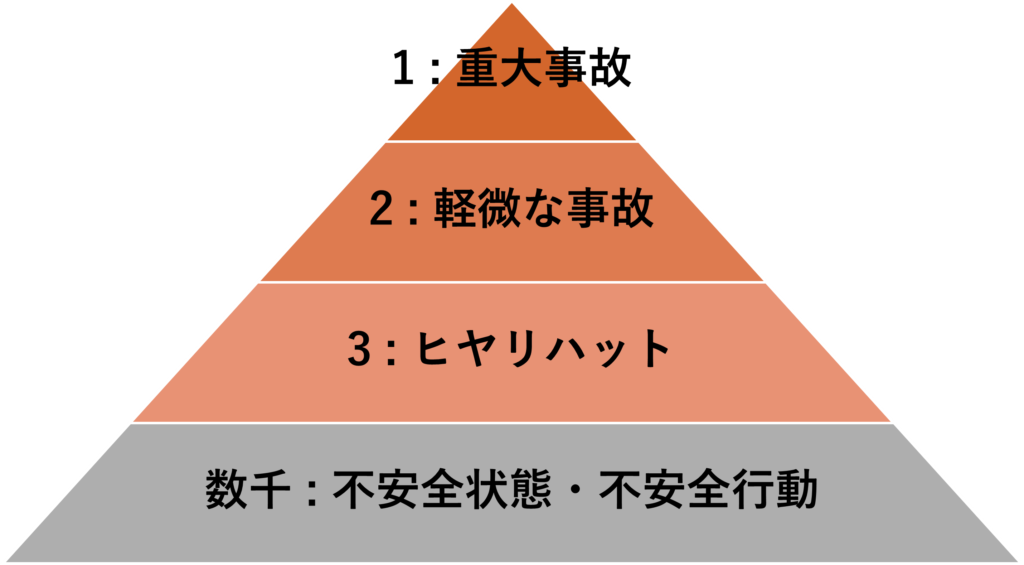

1件の重大事故の裏に、数千の”危険”が潜んでいる

「ハインリッヒの法則」をご存知でしょうか?

これは、「1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリハット(傷害のない事故)が存在する」というものです。さらにその水面下には、数千もの「不安全な状態」や「不安全な行動」があると言われています。

つまり、重大事故は突然起こるのではなく、数々の小さな危険の積み重ねの末に発生するのです。 裏を返けば、小さな「ヒヤリハット」や危険の芽を一つひとつ潰していくことが、最悪の事態を防ぐ上で極めて重要だと言えます。

なぜ「未然防止」は難しいのか?

「なるほど、じゃあ事故が起きる前に防げばいいんだね!」 そう思われたかもしれませんが、この「未然防止」が、実はとても難しいのです。

少し、想像してみてください。

あなたは今、街を歩いています。

すると突然、ドンッ!と何かにぶつかり、派手に転んでしまいました。

「いったい何に…?」

周りをよく見ると、なんと目の前に”透明人間”が立っていたのです!

これは極端な例えですが、未然防止の難しさをよく表しています。 事故が起きてから「原因は透明人間だったのか!」と理解することは簡単です。しかし、事故が起きる前に「この先に透明人間がいるかもしれないから、避けよう」と予測するのは、ほぼ不可能ですよね。

このように、まだ起きていない、目に見えない問題(リスク)を見つけ出して対策するのは、すでに見えている問題を解決するのとは全く違う能力が求められるのです。

見えないリスクを予測することの難しさを表現しています。

では、どうすれば”透明人間”の存在に気づけるのでしょうか? そこで登場するのが、今回ご紹介する「FMEA」というツールです。

リスクを予測するツール「FMEA」とは?

FMEAとは「Failure Mode and Effects Analysis」の頭文字を取ったもので、日本語では「故障モード影響解析」と訳されます。なんだか難しそうに聞こえますが、これは重大事故を未然に防ぐための非常にシンプルかつ有効な手法です。

ひと言でいえば、「もし、この部品が壊れたら、どんな危険なことになる?」を体系的に予測・分析していく手法と言えます。

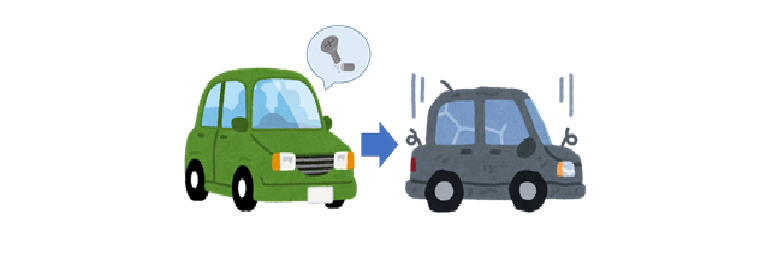

例えば、自動車を例に考えてみましょう。 自動車は3万個以上の部品からできています。もし、エンジンを構成する”たった1本のネジ”に不具合があったらどうなるでしょうか?

- そのネジが緩むと、周りの部品がガタつくかもしれない… (影響1)

- 部品がガタつくと、エンジンが正常に動かなくなるかもしれない… (影響2)

- エンジンが止まると、高速道路で車が急停止するかもしれない… (影響3)

- そして、後続車を巻き込む大事故につながるかもしれない… (最悪の影響)

このように、たった1つの小さな不具合が、ドミノ倒しのように影響を及ぼし、最終的に人命に関わるような重大な事故を引き起こす可能性があります。

FMEAは、製品の設計段階はもちろん、それを作る製造工程の段階においても、こうした「故障の連鎖」を徹底的に洗い出し、その影響度を評価して、事前に対策を打つための手法なのです。

このFMEAは、自動車や航空宇宙といった分野だけでなく、家電、医療、通信など、私たちの生活に欠かせないあらゆる製品やサービスの安全を守るために活用されており、リスクマネジメントの代表格と言えます。

まとめと次回予告

今回のポイントをまとめます。

- 重大事故は、小さな「ヒヤリハット」や危険の積み重ねで起きる(ハインリッヒの法則)。

- 事故を未然に防ぐには、目に見えないリスクを予測する必要がある。

- FMEAは、「もし~が壊れたら?」を考え、故障の連鎖を予測する有効なツールである。

FMEAの活動は、大きく分けて「①故障のパターン(故障モード)をとにかく洗い出す」ことと、「②その影響を分析する」ことの2ステップです。

次回は、この「①故障モードの洗い出し」について、具体的な進め方をご紹介します。お楽しみに!

※この記事について

この記事は、弊社SBD Webサイトの技術コラム【リスクマネジメント】の内容をブログ読者の皆様に向けて分かりやすく再編集したものです。

ハインリッヒの法則(*1)

この法則は、アメリカのハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが著書『産業災害防止論』の中で提唱したものです。留意点として「1:29:300」という比率は、事故全体のうち重大事故が起きる確率を示すものではありません。あくまで「同一人物が330回の類似した事故に遭った場合、その内訳は重傷1回、軽傷29回、無傷(ヒヤリハット)300回になるだろう」という経験則です。この法則は、ヒヤリハットの段階で対策することの重要性を伝えるメッセージとして広く知られています。

構造計画研究所は、設計・製造の情報連携を基盤とした品質のデジタルアセット形成、統計的品質管理をトータルに、最適なソフトウェア・ツールとともにご支援することで、IATF16949 をはじめとした様々な国際規格で要求されるグローバル基準の不具合未然防止と継続的改善を目指すお客様をサポートしております。